【報告】10月2日開催_秋田県仙北市西木町上桧木内水害の支援現場から

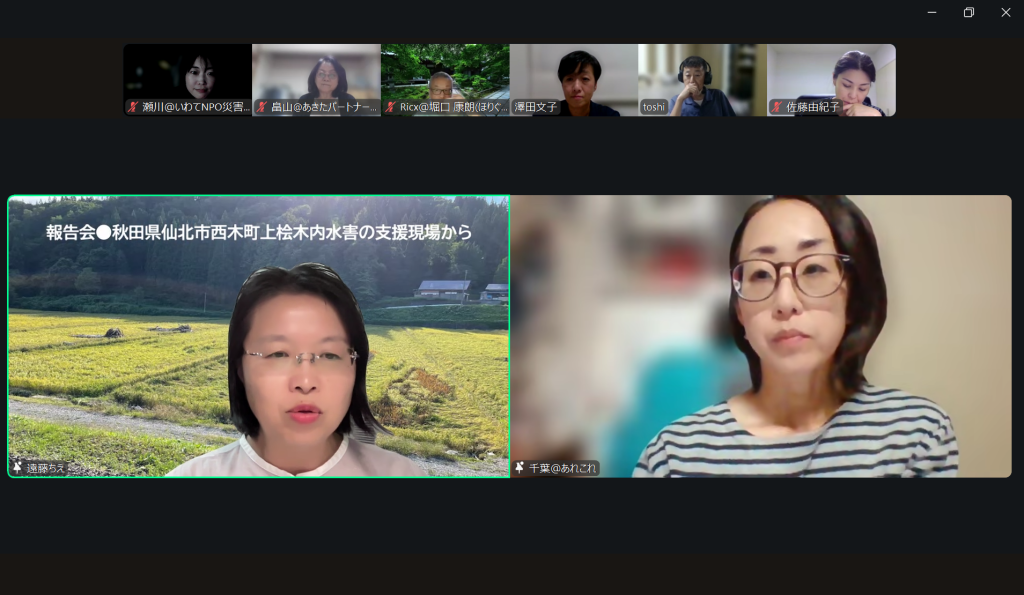

2025年10月2日(木)、オンラインで開催された「秋田県仙北市西木町上桧木内水害の支援現場から」の報告会に参加しました。開催にあたりINDSも協力団体として関わらせていただいておりました。

参加者はおよそ30名。

話し手は、現地で支援活動を続けている「秋田災害支援プロジェクト alecole(あれこれ)」の千葉菜津樹さん。聞き手は、地域社会デザイン・ラボの遠藤智栄さんです。

▸報告会案内文はこちら→https://iwate-inds.jp/inds-news/1800/

千葉さんは、以前は岩手でもINDSのメンバーとして一緒に活動していた仲間のひとりです。現在は活動拠点を秋田に移され、今回の水害対応でも発災直後から中心的に動かれていました。久しぶりにその活動のお話を伺うことができ、とても感慨深い時間でした。

千葉さんからは、被害の状況や災害ボランティアセンターの取り組み、農地支援の様子に加えて、平時からの関係性づくりや、支援団体同士の目線合わせの大切さ、人材育成について語られました。人材育成においては、「個人ボランティア一人ひとりが、今回の支援活動の経験を通じてスキルアップし、次の災害ではさらに力を発揮できるようになることも意識しながら活動してもらった」という言葉が強く印象に残りました。

さらには、水害で被害を受けた農家さんへの支援では、支援者が『こうした方が早いですよ』と一方的に提案するのではなく、農家さん一人ひとりのペースややり方を尊重することが大切だとお話がありました。被災された方は、作業だけでなく心の整理も含めて、それぞれの歩みを進めています。外から見ると『もっと効率のよいやり方があるのでは』と感じることもありますが、何よりも大切なのは、その方の気持ちに寄り添い、一緒に歩む姿勢だということです。そうした関わりが、農家さんにとって『また立ち上がろう』『来年も田植えをしよう』と思える力につながっているとのことでした。

報告を通じて改めて感じたのは、本当は災害は起きてほしくないけれど、必ず起こるという意識で、平時から関係づくりや訓練、ボランティアの育成を積み重ねておく必要があるということです。

いざ災害が発生した時に、顔の見える関係や信頼できるつながりがあるかどうかで、支援の質とスピードは大きく変わります。さらに大切なのは、効率やスピードだけを求めるのではなく、被災された方一人ひとりの歩みや気持ちに寄り添う姿勢です。被災者のペースを尊重しながら伴走することで、支援は本当の意味で力になるのだと感じました。

今回の学びを、私たちINDSの活動にもつなげていきたいと思います。報告会の開催にあたりご準備いただいた皆さま、そして現地で奮闘されている支援者の方々に心から感謝申し上げます。